在我的觀察裡,很多人都有程度不一的拖延症的毛病,表現在各種不同場合。

比如說,學生時期的期中期末考,每次都要拖到最後幾天才要到處跟別人借筆記,拚命熬夜趕進度。

又或者,有些人明明時間也不是真的相當緊湊,但每次和別人有約,都要拖到時間快來不及才要出門,搞不好對方電話打來還要唬爛一下自己已經出門快到了。

又或者,心理想著要完成一件事情,認為要準備好才能開始行動,卻始終沒有準備好的一天。比如說想要出門運動改善體能,一下說等天氣沒那麼熱再開始,一下說等到買齊運動服運動褲和運動鞋再開始。

上面這些事情真的很常會看到,事實上,連我自己也都有過類似的經驗,而且還不少次。

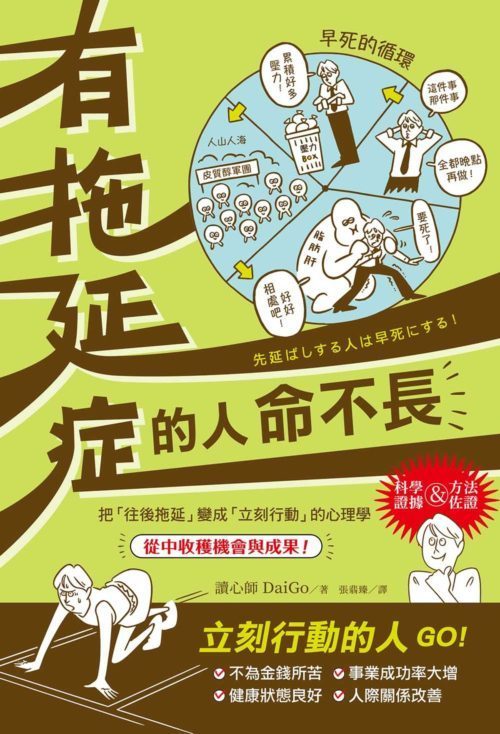

拖延症會帶來很多負面影響,即便從短期或個案來看,可能看起來都不太嚴重,但長期累積下來容易出大問題。

首先,就是會影響到各種任務的品質。因為有拖延症人,往往都會把該做的事情搞到最後一刻才匆忙開始動作,時間不足加上慌張的心情下工作,很容易就會造成各種疏忽和遺漏。

再來,拖延也容易讓自己暴露在風險之中,習慣拖時間的人,每次約會都要等到時間不夠了才趕路,變得容易超速搶快,又比較沒辦法專心注意周遭狀況,車禍的風險會提高很多。

然後,就是造成人際關係上的問題,有拖延症的人因為常常任務會出狀況或是遲到,而會給人不值得信任的感受。

拖延症也會造成健康上的問題,就如同本書所提到的,有任務在身卻一直拖延時,會造成心理上一直牽掛著的壓力,這壓力會變成一種長期的負擔。

總之就是百害而無一利。

長期有拖延症的人,不少都有意識到這種問題,也想試著改進,比如每次報告遲交時,都會發誓之後再也不要這樣,但通常一段時間後就會故態復萌,接著就會歸因到自己的意志力不足。

另外,拖延症還常常被「小心謹慎」的外衣給掩飾,很多人在拖延任務時,都會一直想著準備好再開始,或是不斷地停留在計畫階段卻沒有開始實做。

確實,在執行一項任務,準備和計畫都是必要的,但也就是因為這樣,也讓有拖延症的人有個合理的藉口拖延下去。

再來,因為拖延造成的問題可能從個案來看,很多都不是很嚴重,像是遲到個十分鐘,報告多幾個錯字等等。

然而一旦出了大問題時,卻又容易將成因歸咎於眼前其他的問題,比如因為趕時間而發生車禍時,只會檢討自己沒注意看車,卻沒想過之所以沒注意看車是因為拖延造成匆忙趕路,而沒辦法專注於路況。

這種歸因方式就會讓人一直把問題個案化,卻沒想到其實根本原因就是拖延的習慣。

要從根本改掉拖延症的毛病,其實並不是靠意志力。而是要先對造成拖延心理機制有正確的認知,並且體認到拖延造成的負面影響有多深多廣,再修正自己的心態,並且透過實際練習來慢慢擺脫。讀心師DaiGo這本《有拖延症的人命不長》就是以這個架構寫成。

在這本書裡面,我認為最重要的觀念就是作者提出造成拖延症的三大心理煞車:

1. 被其他事物吸引,抵擋不了誘惑

具體行為如動不動就想滑一下臉書,或是回一下朋友訊息等等,各種「只要一下下就好」的分心行為

2. 對自己沒信心,認定自己絕對辦不到

這種心態也是一種完美主義,只是一般印象的完美主義是很努力地使任務達到完美。但這種完美主義是「覺得會做不好會失敗,所以不想開始,逃避實做」

3. 行動後的好處太少,覺得沒必要馬上行動

具體心態大概就是像「明天做也行,就不用今天馬上做。」,或是「現在馬上做也不會有什麼好處,那晚點做也無妨。」

作者在書中提出了一些解決的方法,裡面有一些其實是我已經練習一段時間並且也取得一定成果的方法。

像我一直都是容易想要準備更久計畫更久的人,就試著讓自己在計畫和行動間取個折衷,設定好主要目標,並且拆解成幾項子任務後,就開始行動。

在這樣的過程中,會發現很多問題其實都和計畫階段想像的不一樣,實做後會遇到計畫階段想像不到的問題,而有些計畫時感到不安的問題反而在實做後發現沒想像中的困難。

後來就會親身體驗到「永遠不會有完美的計畫,也不會有萬全的準備。」,只要在計畫到一個程度後,實際行動,並且在行動中修正計畫,才是完成任務的唯一方法。

然後,不要過度害怕錯誤和失敗,沒有人能夠永遠不犯錯,透過犯錯也才能夠知道自己應該要如何修正。

永遠不開始行動也許可以讓你永遠不會犯錯,但也永遠不會讓你達成目標。

另外,也有一些事情是「不要想太多,先做看看再說。」。

比如說嘗試一項新的運動就很適合這種作法。

我聽過很多人沒去過健身房的人,一開始考慮要踏進健身房時,都會有一種恐懼感,就是怕進去以後不知道要怎麼使用那些器材,或是不知道怎樣開始訓練才是正確的。

有一個健身網紅就有提到,面對這種心態,一種最好的方法就是先進去嘗試,只要在安全的前提下就好,讓自己先熟悉各種器材的使力方式,並且養成運動的習慣,之後再來考慮進一步的方法。

總之,先行動,有了一點具體經驗後,自然才會知道下一步可以怎麼走。