從我大學開始讀過一些社會學的理論後,一直都認為一般人多少讀一點基本的社會學理論會是一件很有幫助的事情。

我認為對一般人來說,學習社會學最直接的幫助就是,我們在看待自己和他人,或是各種社會現象時,可以從整個社會系統的運作來切入。

好比說,看到各種性別間的差異時,我們就不會直覺聯想到男女天生個性差異,或者男女天生就應該展現不同的形象,依照不同的規範來行動。

我們會思考,整個社會對男女的期待和規範不同,導致從父母對待不同性別的小孩,到學校對男女的要求不同,乃至大眾媒體上呈現出男女不同的形象,都在影響每個人對於自己的性別的認識,以及自己應該怎麼做比較正確。

但直接去找社會學教科書來看的話,對於非相關背景的人來說大多又會有太過生硬的問題。

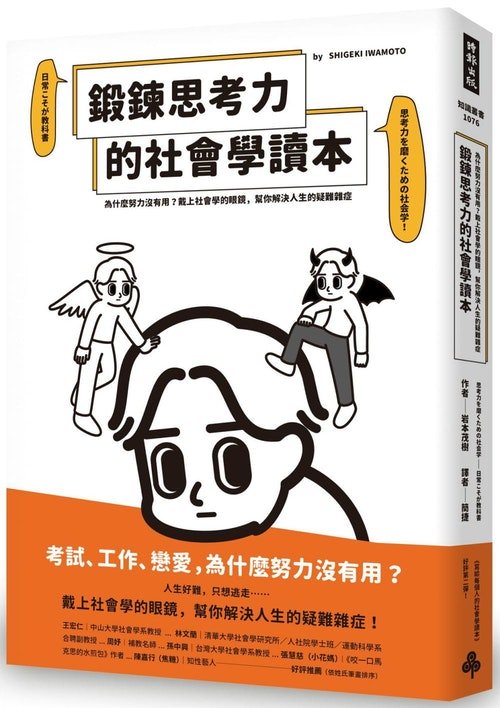

那麼,像岩本茂樹的《鍛鍊思考力的社會學讀本》,這種社會學科普類書籍就是很好的入門方式。

這部作品是以作者個人經驗和電影文學等作品為基礎,來帶出各種社會學理論。

這樣的帶法有一個好處就是,沒有相關背景的讀者比較能夠抓到這些理論的精神。

理論其實也是理論家在回應當時的時空背景所面臨的議題,但我們在讀這些作品時,跟理論家所處的時空背景都有相當的距離。

在缺乏對背景脈絡的掌握之下,就會產生理解上的困難。

因此對於初學者來說,能從自己比較熟悉的脈絡中入門這些理論,讀起來比較輕鬆愉快,不會挫折感滿滿然後直接放棄。

作者個人的經驗讓人有親切感,文學和電影作品的引用也不會有理解困難

先談談作者個人經驗的部份。

作者的個人案例大多都以他自身的糗事或挫折為主,整體上帶出來的是自嘲的形象。

好比說,在第二章時,他描述自己高中時期追求一個國中女生。

他邀約了對方,但對方不好意思直接拒絕,只好答應,但卻放了他鴿子。

他不願意接受這是一個軟釘子的事實,不斷地想辦法找到女生,最後搞成有點陷入自己腦補世界的跟蹤狂的行為。

又或者他在第七章時,描述了自己在電影院被另一個男生性騷擾不敢反抗的事情。

這種寫作方式讓人感覺很親切。考慮到作者是上了年紀又有一定社會地位的男性來說,算是很不簡單。

看了他這樣分享自己的經驗,也會讓我覺得寫作的尺度可以再大一點,試著寫出一些自己認為比較不那麼光彩的事情。

再來談談文學和電影作品的部份,

這部份我認為作者做得很不錯的,就是雖然裡面提到的很多電影和文學我都完全沒看過讀過,但都會有基本的概要描述,所以不但不會看不懂,甚至新認識了一些自己之前完全不知道的電影和文學作品。

這個特點是有些其他翻譯書會忽略的,有些翻譯書的作者可能因為預設讀者是當地人,也預設了讀者對他要提出的案例都有基本的認識,就不會對案例做太多說明,這反而讓我在看案例時,不但沒有得到解說的感覺,反而還造成困擾。

學習理論應該是要連結到自己的生命經驗

我在學生時期就曾經斷斷續續閱讀一些理論經典,但坦白說,真的沒有很進入狀況。

也不能說完全看不懂(雖然有些作品我還真的看不太懂),而是進入不了那個脈絡,感受不到作者為什麼要寫這種東西,只會有一種「嗯,有這樣的說法」的感覺,然後覺得內容好像很厲害這樣。

後來才體會到,會有這樣的閱讀經驗,是因為那些理論並沒有連結到我的生命,有時我只是把這些東西當成一種崇拜對象,或是一種智力挑戰。

但我想,理論應該都是要解決問題,這問題也許是對世界運作方式的好奇心,也或許是想解答目前社會所面臨的困境,又或者是要對自己的生命尋找意義。

回到這本書來說,

對於沒有社會學概念的人,可以透過本書見識到,原來很多日常生活中發生的事情,用社會學眼光來切入的話,會是怎樣的思考方式。

對社會學有基本認識的讀者,則是可以見識到,社會學理論可以用各種日常生活的方式來解釋。

同時我認為,不管有沒有社會學的基礎,閱讀本書時,應該都可以感受到一種有親切感的娛樂性。