吃東西是人類的本能,我們不用學習自然就會吃,而且也不得不吃,否則就會沒命。所以吃這件事情,很多人大概也不會覺得有什麼需要學習的,吃就是了。當然,有些領域需要更細緻的味覺辨別能力,好比說品酒師、美食評論家、高級料理的廚師等,但這畢竟都是比較特殊專業的領域,和一般大眾沒什麼關聯。

但雖然說不用特別學習吃,我們也可以活得好好的,也不會覺得日常生活中的飲食有什麼好學的。但學習吃這件事情,其實也是認真生活的一部分。

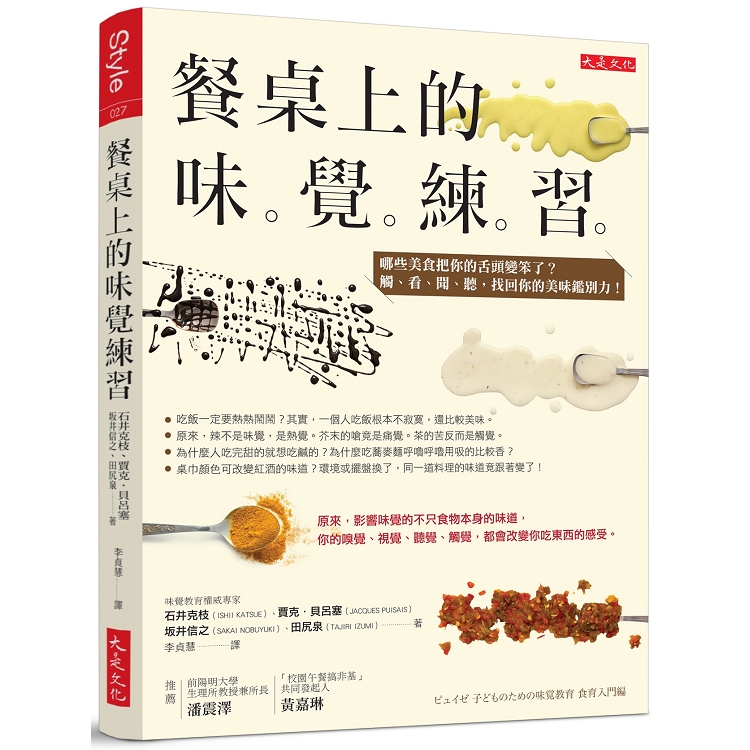

《餐桌上的味覺練習》這本書提供了一些關於吃的知識,包括像是影響我們感受一道料理的,不只是味覺和嗅覺,還包括了觸覺(脆脆的、滑滑的、柴柴的這些就屬於觸覺)、聽覺、視覺,換句話說,我們的所有感官都對經驗一道料理都有影響。

另外本書有一個特別強調的主張讓我覺得挺有趣的,就是認為味覺這件事情很主觀也很有個人獨特性,每個人對不同味道的喜好、感受強度都不太一樣,而作者認為這些不同沒有什麼優劣高下之分。我相信不少人在成長過程中都有被叮嚀不可以偏食,要什麼都吃,也多少都曾經被要求吃自己不愛的食物,只因為這是「好東西」。

事實上我確實認同營養均衡攝取這件事,過度或過少攝取某些養分都會在健康上對身體不好,但相對的,我們卻比較沒被鼓勵好好探索自己在飲食中的感受。當然,畢竟我們一路活過來總是也累積了不少飲食經驗,多少也會有特別愛吃什麼和特別不愛吃什麼的分類,但作者認為,飲食可以更「認真」,而飲食的訓練,一來是感受不同食材和烹飪的成果,也是一種自我探索,就如同我們都會試著探索自己的個性一般。

在法國,有發展出所謂的味覺教育,而這套教育方法也傳到日本去。不過作者說,其實在自己的日常生活裡也可以自行做味覺練習,就是寫飲食日誌,將自己每天的飲食經驗記下來,好比說吃了哪些、有什麼感受、喜歡或不喜歡什麼、在哪裡買的等等,其實有些人就在做這種事情,就是美食部落客,不過美食部落客大多也只在特定的場合才會記錄自己的飲食經驗,但本書鼓勵的是,日常生活的飲食就值得記錄,就如同我們會寫工作日誌、會寫日記一樣,久而久之,我們對於自己的飲食經驗會越來越細緻,也會越來越了解自己的飲食習慣。